Le Ciel des Arabes

Apport de l’uranographie arabe (*)

Dernière mise à jour le30/09/2021

Ce livre n’est pas la réédition de l’ouvrage intitulé Des noms arabes pour les étoiles paru chez Geuthner en 2001 et réédité en 2006. Il se limite à la présentation du ciel des Arabes mais ce sujet est développé sur plusieurs points :

* la présentation du ciel arabe antique qui met en évidence un lien strict entre étoiles et divinités ;

* l’établissement du caractère proprement arabe du comput des manāzil al-qamar ou « stations lunaires » ;

* la présentation d’un catalogue du ciel arabe traditionnel tel qu’il a été organisé avant l’introduction de l’astronomie hellénistique sur la base des manāzil al-qamar ;

* la présentation de deux catalogues arabes classiques formés sur la base de la division du ciel en constellations héritées de l’astronomie grecque et hellénistique, celui d’Abū ᶜAlī ’l-Hasan al-Marrākušī, daté du XIIIe siècle, et celui de Muḥammad ’l-Tīzīnī ’l-Muwaqqit, daté du XVIe, qui livrent une nomenclature stellaire à peu près achevée ;

* la présentation de figures et de diagrammes dessinés à partir des descriptions données par les documents arabes ;

L’ouvrage est accompagné de nombreuses annexes documentaires, ainsi que de divers glossaires et index utiles comme outils de lecture.

Suivra un second volume intitulé : Aldébaran, Altaïr, Véga : ces noms d’étoiles d’origine arabe ‒ L’apport de l’uranographie arabe **, Paris : Geuthner, sortie envisagée à l’automne 2013.

Commandes :

* SELEFA :

52, rue Hoche 93500 Pantin

(33) 1 48 46 02 28

infos.selefa.asso.fr

prix : 37 Euros (livre : 32€ + 5€ de port forfaitaire)

* GEUTHNER :

16, rue de la Grande Chaumière 75006 Paris

(33) 01 46 34 71 30

prix : 32€ + port (voir l’éditeur)

PRÉSENTATION DU LIVRE

Grâce aux repères fixes qu’elle livre et à la régularité des phénomènes qui s’y inscrivent, la voûte céleste n’a seulement permis à l’homme, bien avant les horloges et le GPS, de se repérer dans l’espace et le temps. Avec ses myriades de points lumineux scintillants que nous pouvons assembler à notre fantaisie, elle offre un des spectacles les plus fabuleux qu’il ait été donné à l’homme d’admirer.

Certes, les instruments les plus sophistiqués nous font découvrir aujourd’hui un autre spectacle, une fresque vivante aux formes et aux couleurs qui dépassent l’imagination des peintres les plus brillants. Loin d’échapper aux questions sur lui-même et sur le monde, sur son origine et son devenir, que les Anciens posaient en contemplant le ciel visible à l’œil nu, l’homme moderne tient dans sa fascination pour le ciel profond un motif tout aussi saisissant pour affronter de semblables énigmes. Il les formule toutefois de façon différente. Là où nos Anciens décrivaient un univers peuplé de créatures divines et de mythes prodigieux, nous avançons des propositions, scientifiques toujours, métaphysiques souvent et religieuses parfois.

L’imaginaire céleste,

ennemi ou allié de l’astronomie ?

La contemplation du ciel nocturne à l’œil nu, du moins celle qu’autorise la pollution chimique et lumineuse, qui est un des versants sombres de notre civilisation industrielle et urbaine difficile à éliminer, continue cependant à nous émouvoir avec la richesse des légendes et allégories que nous y associons. Nous allons même chercher semblable mythologie partout où nous le pouvons. Se manifeste en effet de nos jours une grande curiosité pour l’imaginaire céleste des autres peuples, autres dans le temps comme dans l’espace.

La réponse à cet appétit de merveilleux consiste à développer ce qu’en termes tout à fait dénués de poésie, les universitaires nomment aujourd’hui archéoastronomie quand il s’agit de peuples anciens dont il ne reste que des traces et ethno-astronomie pour les autres peuples, anciens ou contemporains. Et les chercheurs sont largement relayés par les médiateurs de la culture scientifique. Si l’on prend le ciel des Chinois, qui a été adopté par la plupart les peuples d’Extrême-Orient, ses représentations célestes et son imaginaire astral, jusqu’ici méconnus des autres peuples, sont désormais popularisés par le biais des sites internet des universités, des musées et centres astronomiques chinois, japonais et coréens qui, à côté des figures communes internationales aujourd’hui adoptées[i], ont à cœur de présenter leurs propres figures traditionnelles. Les représentations les plus étudiées aujourd’hui, et celles dont le public est le plus friand, sont celles des Amérindiens et des Africains, qui ne contribuent pourtant que très peu à la nomenclature internationale.

Il serait faux de voir dans cet engouement un simple besoin d’exotisme. Au vrai, il faut considérer le fait que légendes et mythes célestes remplissent des fonctions astronomiques évidentes et que leur choix judicieux peut s’avérer un excellent levier de l’accès de la jeunesse à l’astronomie et à son histoire. Prenons en compte également que la connaissance scientifique n’a aucun raison d’être administrée dans la froideur de ses propositions abstraites, à la manière d’une purge, voire d’une punition. Camille Flammarion[ii], qui fut un maître en matière d’astronomie populaire, savait utiliser le merveilleux comme moyen d’éducation[iii]. Le merveilleux céleste n’est pas l’ennemi de l’astronomie, il peut être son meilleur allié. Enfin, ne nous voilons pas la face : si nous sommes friands de légendes et de mythes célestes des différents peuples, c’est que nous trouvons dans ces fruits de la pensée humaine, exprimés dans le prodigieux langage de la métaphore et du symbole, la même quête que nous suivons en explorant le profond de notre être et l’infini de l’univers, et qu’en goûtant et savourant ces trésors, nous nous rassurons sur l’unité profonde de l’espèce humaine.

Là n’est pas le moindre des paradoxes : les deux tiers des noms usuels des étoiles consignés dans les listes stellaires du monde entier ont une origine arabe, mais l’imaginaire que recèlent ces noms est complètement ignoré de ceux qui les utilisent à l’échelle de la planète, y compris très souvent, sauf pour les figures les plus connues, dans le Monde arabe lui-même. Il est donc urgent de combler cette criante lacune. Voilà qui justifie, en langue française, le premier essai de vue panoramique de l’uranographie arabe.

Le présent livre reprend en partie celui qui, paru voilà onze ans maintenant, était intitulé Nos héritages arabes : des noms arabes pour les étoiles. À considérer ce titre, on se rend bien compte que la formation du ciel arabe n’était pas la préoccupation centrale. Cette question n’y faisait l’objet que d’un simple aperçu accompagnant l’exposé de notre héritage arabe en matière de nomenclature stellaire. Il méritait donc d’être approfondi.

Le ciel arabe classique,

un mixte de ciel arabe traditionnel et de ciel gréco-arabe

Nous avons une idée assez précise de l’état des sciences de l’Âge d’or des sciences arabes et en particulier de l’astronomie : il suffirait d’évoquer des noms comme al-Ḫwārizmī, al-Battānī ou al-Ṣūfī, largement connus des clercs médiévaux sous les noms respectifs d’Algorismus, Albategnius et Azophi pour s’en convaincre. En revanche, la connaissance du savoir astronomique et de l’imaginaire céleste des Arabes de l’époque préislamique n’a pas dépassé le cercle étroit des spécialistes. Leur examen mérite bien un livre à part.

L’uranographie arabe présente une dualité profonde qui résulte d’une histoire tout à fait singulière.

C’est à partir du milieu de VIIIe siècle de notre ère que les Arabes héritent de l’astronomie grecque avec son découpage caractéristique de la voûte céleste en 48 constellations. Une telle organisation est due à Eudoxe de Cnide[v] dans un texte qui n’est hélas pas parvenu jusqu’à nous. Mais elle servira de matière, un siècle plus tard, à un poème au succès jamais démenti, les Phénomènes, dans lequel Aratos de Soles ajoute le catastérisme, c’est-à-dire la transformation des êtres mythologiques en astres et constellations. L’important pour comprendre le ciel arabe tient en ceci : quand ils s’emparent du système à l’Âge d’or de leurs sciences, les Arabes possèdent déjà une uranographie originale, une manière de représenter la voûte céleste qui était fondée sur le système des manāzil al-qamar ou « stations lunaires », qu’ils possédaient en propre.

C’est que les Arabes ont déjà une longue histoire relativement peu connue. Les premières mentions de leur existence, ou du moins de celle des peuples désignés comme tels par leurs voisins, remontent aux Assyriens plus d’un siècle avant Homère. Et ce peuple a déjà fait éclore dès cette époque, phénomène qui va prendre son plus grand développement dans les siècles suivants, des cultures extrêmement raffinées du nord au sud de l’Arabie et dans le Croissant fertile. Il n’est pas étonnant qu’il partage avec les Mésopotamiens une mythologie astrale qu’ont en commun tous les peuples de la région. Mais il se distingue en même temps par des figures qui lui sont particulières. Les Arabes développent ainsi une uranographie parfaitement originale, peu à peu enrichie d’apports mésopotamiens par le canal des cultures araméennes et d’éléments syncrétiques babyloniens et hellénistiques portés par ces mêmes cultures. Il est bon rappeler ici que l’araméen, langue officielle de la Perse impériale dans les territoires situés à l’ouest de l’Euphrate, subsiste sous forme de dialectes après la conquête d’Alexandre, aux époques hellénistique, romaine et byzantine, en donnant des langues dont la plus connue est le syriaque, toujours parlé aujourd’hui, et qui n’entament leur déclin qu’avec le développement de la langue arabe consécutive au surgissement de l’Islam.

C’est ainsi que nous pouvons présenter un ciel des anciens Arabes. Il est parfaitement identifiable avant même l’époque classique, c’est-à-dire l’époque où la traduction des traités d’astronomie hellénistique entraîne l’adoption du découpage grec de la voûte céleste. Et comme ce ciel original propre aux Arabes continuera à vivre et même à se développer après que ces derniers ont adopté le système grec, ce la autorise à parler d’une uranographie arabe traditionnelle. Une telle situation entraîne une dualité dans la littérature arabe.

Nous avons en effet d’un côté l’astronomie traditionnelle avec des figures célestes et les noms d’étoiles proprement arabes et, de l’autre côté, l’astronomie savante, avec des constellations héritées de l’astronomie grecque mais où les noms d’étoiles sont pour partie les noms traditionnels arabes bien établis dont nous venons de parler et, pour l’autre partie, des noms arabes modernes, surgis cette fois dans le cadre scientifique nouveau, des noms que l’on peut qualifier de gréco-arabes.

La nomenclature internationale actuelle puise dans ces deux sources, la traditionnelle et la gréco-arabe. Un seul exemple suffira, celui de l’étoile α Per[vi] qui porte deux noms : Algénib, soit l’arabe al-Ğanb, « le Flanc », qui se réfère à la figure gréco-arabe de Persée, et Mirfak, soit l’arabe al-Mirfaq, « le Coude », qui se réfère à la figure arabe traditionnelle d’al-Ṯurayyā[vii].

La présentation du ciel des Arabes intéresse par conséquent au premier chef quiconque veut comprendre pourquoi deux tiers des noms d’étoiles égrenés au fil des catalogues et inscrits sur les atlas et les planisphères célestes portent des noms arabes. Et elle est particulièrement utile pour saisir la forme de ces dénominations et leurs types. Il est donc indispensable de bien distinguer de quelle des deux sources proviennent les différents noms d’étoiles.

L’apport du présent ouvrage

Je n’ai pas voyagé dans le ciel des Arabes comme dans un univers inconnu. La raison est qu’il a été largement exploré au cours de ces cinquante dernières années, tout particulièrement par Paul Kunitzsch qui y a consacré de nombreux et riches travaux, consignés dans de nombreux livres et articles, publiés tant en langue allemande qu’en langue anglaise[viii], à qui je tiens à rendre un hommage tout particulier. Il importait toutefois que le résultat de ces recherches fût présenté en langue française. Mais le goût de la découverte m’a saisi en chemin et ces travaux ont aussi été pour moi l’occasion et le point d’appui d’explorations nouvelles, notamment en ce qui concerne les rapports du ciel arabe avec le ciel mésopotamien dont l’exploration n’avait jusqu’ici été qu’infime, et la mythologie stellaire de l’Arabie préislamique qui n’avait pas encore été l’objet d’une attention particulière.

Un effort spécial a été nécessaire pour présenter l’enchaînement des étapes successives de la formation du ciel arabe traditionnel, fixer leurs limites et établir leurs caractères propres. Je pense ainsi être aujourd’hui en mesure de brosser le tableau d’un ciel arabe antique où les Arabes utilisent un comput sidéral original et où les divinités astrales prennent une grande importance, et de le distinguer nettement de celui qui va commencer à le remplacer dans un temps contemporain de l’époque byzantine. J’ai pu par ailleurs mettre en évidence l’apport de traditions mésopotamiennes et araméennes, elles-mêmes caractérisées par un syncrétisme contenant de forts éléments mésopotamiens et hellénistiques, et apporter des précisions sur la formalisation du système des stations lunaires et la naissance de figures et de constellations autochtones avant que ne se manifeste l’apport massif de l’astronomie hellénistique.

Ce ciel préclassique augmenté de ses développements ultérieurs, soit le ciel arabe traditionnel, fait l’objet, pour la première fois en langue française, d’un tableau assez complet sans prétention toutefois à l’exhaustivité. Les figures célestes et les étoiles y sont classées selon l’ordre propre à la littérature arabe classique, c’est-à-dire celles des calendriers fondés sur les stations lunaires[ix].

Pour ce qui est du ciel arabe à l’époque classique, ont été apportés, par rapport au livre Des noms arabes pour les étoiles, des éléments nouveaux sur la grande vague des traductions arabes, ses sources et l’épanouissement de l’astronomie arabe, ainsi que sur l’astrologie dont l’apport à la nomenclature céleste n’est pas à négliger. Le résultat en est résumé dans deux catalogues, celui d’Abū ᶜAlī ’l-Hasan al-Marrākušī, daté du XIIIe siècle, et celui de Muḥammad ’l-Tīzīnī ’l-Muwaqqit, daté du XVIe, qui prennent tous deux pour matrice, à l’instar de tous les catalogues classiques, le ciel hérité de Ptolémée et y mêlent les noms issus du cadre arabe traditionnel et des noms arabes d’étoiles nés dans le cadre de l’astronomie grecque et hellénistique, sachant que les noms issus de l’un et l’autre cadre expliquent à part égale les noms que les catalogues internationaux doivent aujourd’hui à l’uranographie arabe.

Il a paru indispensable de consacrer un large espace à une partie OUTILS comprenant notamment des index, des glossaires des noms propres et des notions, et un lexique des mots arabes utilisés, cela de manière à ce que le lecteur puisse obtenir, au moins de façon élémentaire et dans un premier temps, la plupart des renseignements qui lui évitent d’avoir recours à des dictionnaires ou encyclopédies.

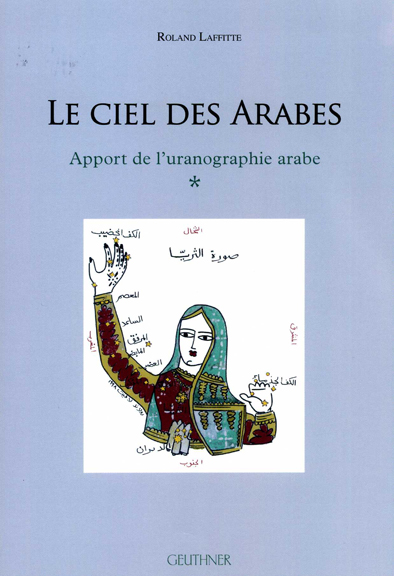

Une iconographie du ciel arabe

Signalons enfin un phénomène déconcertant. Les images du ciel arabe que nous connaissons sont celles qui ont été largement popularisées par l’ouvrage de ᶜAbd al-Raḥmān al-Ṣūfī, mais il ne s’agit jamais que des constellations grecques. Si les Arabes ont décrit, dans leurs textes, les figures qu’ils possèdent en propre, ils n’ont pas, à la différence d’autres peuples comme ceux de Grèce, d’Égypte de Chine, éprouvé le besoin de dessiner ces figures sur un support quelconque. Nous ne disposons donc d’aucune iconographie du ciel arabe traditionnel. C’est un des apports orignaux du présent ouvrage que de proposer une telle iconographie ainsi que les diagrammes qui schématisent les figures arabes traditionnelles en reliant par des traits leurs étoiles principales.

Il est à présent temps, cher lecteur, d’embarquer pour une visite guidée du ciel des Arabes en espérant vous faire partager au moins une parcelle du plaisir que j’ai éprouvé pour ma part en découvrant.

Pantin, le 1er juin 2012.

Roland Laffitte